Государственный музей-усадьба «Архангельское» - Официальный сайт

Китайская вышивка

Китайская вышивка стиля юэ.

В секторе реставрации музея-заповедника «Архангельское» в 2019 году художником-реставратором Меркуловой И.Ю. завершено исследование и реставрация китайской вышивки, которая долгие годы служила обивкой средника для каминного экрана. До реставрации она была натянута с двух сторон на деревянный подрамник.

Средник от каминного экрана. 73,5 х 65, 5 х 1 см. Музей-заповедник «Архангельское», инв. № П-506. Обе стороны до реставрации. 2014 г.

Средник от каминного экрана. 73,5 х 65, 5 х 1 см. Музей-заповедник «Архангельское», инв. № П-506. Обе стороны до реставрации. 2014 г.Голубую шелковую ткань с ручной вышивкой сшили на швейной машине из двух частей разрезанной посередине некогда единой сюжетной вышивки, при этом нижняя её половина получилась перевёрнутой относительно верхней

Китайская вышивка в процессе реставрации, после демонтажа с подрамника. 2015 г.

Китайская вышивка в процессе реставрации, после демонтажа с подрамника. 2015 г.Это было сделано для того, чтобы персонажи на одной из сторон экрана не оказались бы вверх ногами. Вышивка изначально делалась не для экрана потому, что она не подходит к нему ни по композиции, ни по стилю, ни по размеру, а была к нему приспособлена в конце 1870-х – начале 1920-х годов.

Однотонная ткань, на которой сделана вышивка (с матовым рисунком на блестящем фоне), по-китайски называлась «бэньсэхуа», по-русски – в XVII – начале XVIII веков – камкой, позднее – штофом. Рисунок ткани образован чередующимися горизонтальными рядами стилизованных цветков лотоса и пиона, которые перемежаются с так называемыми «благопожелательными символами ба бао» (8 драгоценностей) и растительными завитками.

По художественно-стилистическим и технологическим особенностям вышивка относится к Гуандунской (Кантонской) школе, стилю «юэ». Эта школа – самая молодая, эклектичная и европейская из четырех основных школ китайской вышивки, которые названы по местностям, где распространены. Гуандунская школа сформировалась под влиянием привозимых из Европы образцов, что выразилось в использовании европейских техник вышивки: шитья «в прикреп», французского узелка, стебельчатого и атласного швов, глади, и некоторых других. Стиль «юэ» – это «европейщина», так сказать, «шинуазри» (китайщина) наоборот. В этой школе вышивки сложилось три направления. Первое – шитьё золотными и серебряными нитями «в прикреп». Наиболее характерные изделия – ширмы, широко распространённый тип – ширма «девяти драконов».

Ширма «девяти драконов». Китай, Гуандунская школа. Шёлк, золотные нити, шитьё «в прикреп».

Ширма «девяти драконов». Китай, Гуандунская школа. Шёлк, золотные нити, шитьё «в прикреп».Другое направление – вышивка разноцветным шёлком гладью. Популярные с 1820-х годов экспортные изделия – «кантонские» шали .

Фрагмент «кантонской» шали. Китай. 1875-1920. Шёлк, шёлковые нити, вышивка гладью, атласным швом. Музей Виктории и Альберта (Лондон). Инв.№Т.8-1936.

Фрагмент «кантонской» шали. Китай. 1875-1920. Шёлк, шёлковые нити, вышивка гладью, атласным швом. Музей Виктории и Альберта (Лондон). Инв.№Т.8-1936.Для выделения контуров рисунка часто использовались такие необычные для европейских вышивок материалы, как конский волос или пальмовое волокно.

Фрагмент завесы. Китай, Гуандунская школа. Начало XX в. Шёлк, шелковые нити, пальмовое волокно, вышивка. 51 х 68 см. Частное собрание.

Фрагмент завесы. Китай, Гуандунская школа. Начало XX в. Шёлк, шелковые нити, пальмовое волокно, вышивка. 51 х 68 см. Частное собрание.Третье направление, к которому относится вышивка из музея «Архангельское», может сочетать все эти материалы, а также специфические китайские «ворсовые» нити, скрученные из шёлковых нитей и фрагментов павлиньих перьев.

Фрагмент панели. Китай, Гуандунская школа. XIX в. Шёлк, шёлковые, золотные, ворсовые нити, вышивка. 144х42 см. Частное собрание.

Фрагмент панели. Китай, Гуандунская школа. XIX в. Шёлк, шёлковые, золотные, ворсовые нити, вышивка. 144х42 см. Частное собрание.Исторически сложилось так, что в этой школе вышиванием занимались только мужчины. Секреты мастерства передавалось из поколения в поколение от отца к сыну или внуку, в крайнем случае – жене сына, но никогда – дочери.

Судя по композиции и материалам, вышивка первоначально служила обивкой одной из створок ширмы, которая была традиционным подарком на день рождения или свадьбу.

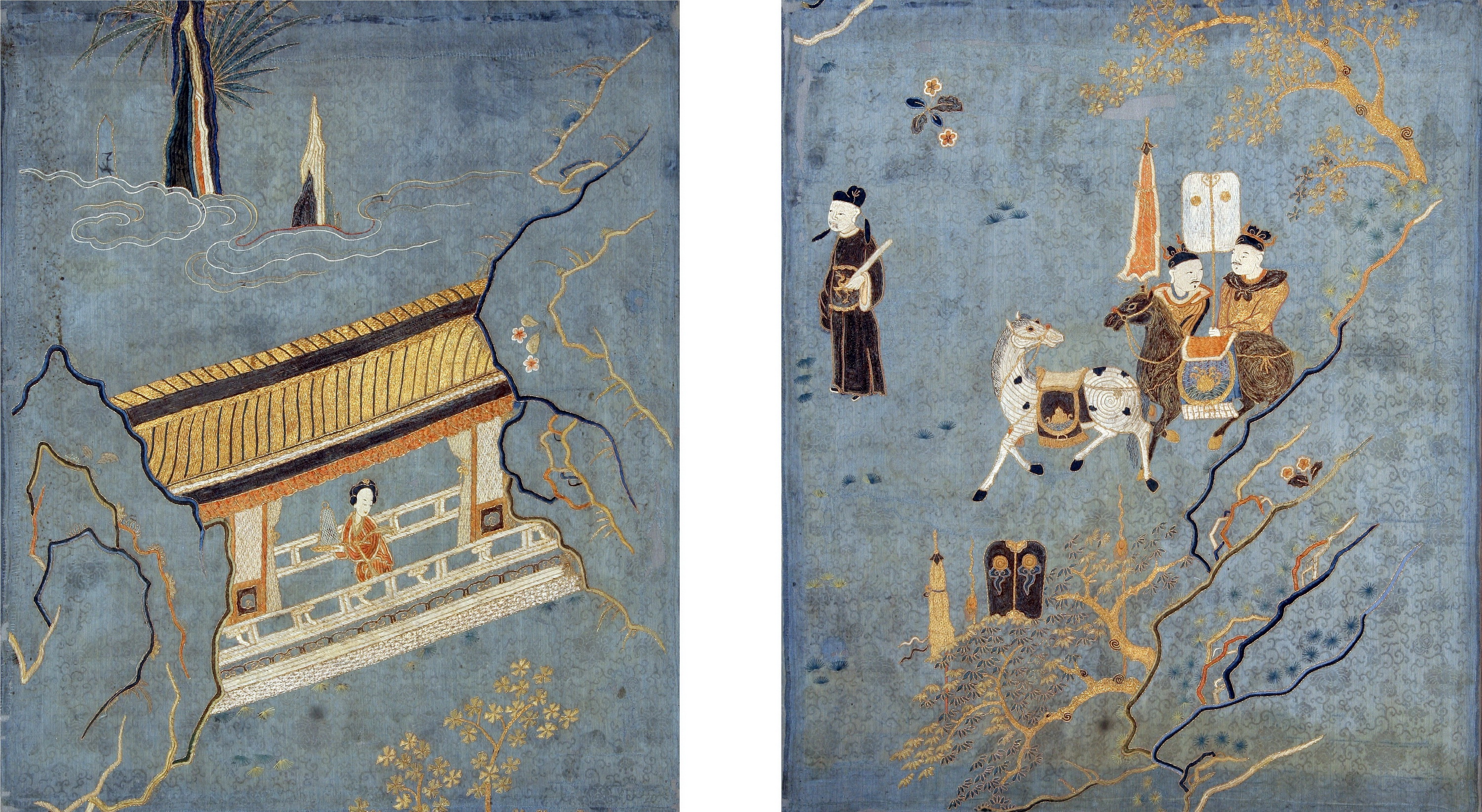

Вышивка из м-у «Архангельское» после реставрации (слева) и две створки ширмы - панно (справа). Китай. XIX в. Шёлк, бумага, аппликация. 333 х 64 см (каждая). Гмз «Царское село», инв. №№ ЕД-1764-II; ЕД-1765-II.

Вышивка из м-у «Архангельское» после реставрации (слева) и две створки ширмы - панно (справа). Китай. XIX в. Шёлк, бумага, аппликация. 333 х 64 см (каждая). Гмз «Царское село», инв. №№ ЕД-1764-II; ЕД-1765-II.Она попала в Россию из Западной Европы, куда её привезли морским путём. Город Гуанчжоу (Кантон) на южном побережье Китая в эпоху правления последней императорской династии Цин (1644-1911) – это не только крупнейший центр по производству экспортных товаров, но и внешнеторговый порт – «окно в Европу». Ширма была сделана по европейскому заказу, как подарок на свадьбу или юбилей свадьбы, так как на ней представлена сцена со свадебной тематикой, вероятно, иллюстрация литературного произведения или театральной постановки на исторический или мифологический сюжет.

В Китае вышивки ценятся как средства передачи символического смысла, поэтому их нужно не просто рассматривать, а уметь «читать», понимая, что означают изображения. В верхней части вышивки, в облаках была изображена пятиглавая мифическая гора «бо шань» (много гор), четыре вершины которой в плане расположены крестом по сторонам света с пятой вершиной в центре. Это – собирательный образ: пять священных гор, символизирующих центр Вселенной, символ Китая, самоназвание которого «Чжун Го» – срединная земля. Значит вышивка – не японская, как она долгое время числилась по музейным описям потому, что символ Японии – одна гора (Фудзияма). При взгляде спереди три горы накладываются друг на друга так, что из пяти гор остаются видны только три, что имеет символическое значение: иероглиф «шань» (гора) рисуется как трезубец. От утраченной в ходе бытования левой горы на ткани остался только невыгоревший след.

На вышивке изображен так называемый «императорский» сад, который мог принадлежать также аристократу или богатому чиновнику. Девушка в павильоне, судя по костюму и причёске, – невеста, и принадлежит к китайской «ханьской» аристократии. В руках у неё – клетка, что и в Китае, и в Европе одинаково символизирует свадьбу.

Фрагмент вышивки из м-у «Архангельское» после реставрации (слева) и медальон на одной из парных ваз, сделанных на экспорт по европейскому образцу (справа). Китай. Вторая половина XVIII в. Государственный Эрмитаж, инв. №№ ЛИ-546 а, б; ЛИ-547 а, б.

Фрагмент вышивки из м-у «Архангельское» после реставрации (слева) и медальон на одной из парных ваз, сделанных на экспорт по европейскому образцу (справа). Китай. Вторая половина XVIII в. Государственный Эрмитаж, инв. №№ ЛИ-546 а, б; ЛИ-547 а, б.У ханьцев южного Китая до сих пор существует обычай, когда жених и невеста на свадьбе выпускают птиц из клетки. Двое спешившихся всадников в нижней части вышивки – князья «ваны», один из них – жених. Он, как и невеста, – традиционно в красной одежде, но вышивка с лицевой стороны сильно выгорела, и первоначальный цвет сохранился только на изнаночной стороне. В руках у ванов и на переднем плане изображены их атрибуты власти: складные зонты, опахала и копья с волнообразными наконечниками. Персонаж слева, судя по рисунку маньчжурского журавля «сяньхэ» на его нагрудном знаке – «буфане» («бу» – нашивка, «фан» – квадрат) и дощечке «ху» для записи повелений императора в левой руке – гражданский чиновник высшего, 1 ранга.

Фрагмент вышивки из м-у «Архангельское» после реставрации (слева) и буфан гражданского чиновника I ранга с журавлём (справа). Китай. Вторая половина XIX в. Национальный музей в Кракове. Халат чиновника и фон буфана вышиты ворсовыми нитями.

Фрагмент вышивки из м-у «Архангельское» после реставрации (слева) и буфан гражданского чиновника I ранга с журавлём (справа). Китай. Вторая половина XIX в. Национальный музей в Кракове. Халат чиновника и фон буфана вышиты ворсовыми нитями.По деталям строго регламентированных костюмов персонажей, в частности потому, что птица на буфане чиновника, как на аналогах, смотрит влево, можно определить, что вышивка, скорее всего, относится к XIX веку.

Портрет купца. Китай. 1840-1850. Бумага, водяные краски. 24,8 х 18,9. Музей Виктории и Альберта (Лондон), инв. № Е. 816-1937.

Портрет купца. Китай. 1840-1850. Бумага, водяные краски. 24,8 х 18,9. Музей Виктории и Альберта (Лондон), инв. № Е. 816-1937.

Учитывая высокую художественную и историческую ценность вышивки, реставратор предложила вернуть ей, по возможности, первоначальный вид и в дальнейшем хранить отдельно от экрана, для чего были выполнены следующие виды работ:

- демонтаж вышивки с подрамника; демонтаж позднего машинного шва, соединяющего половины вышивки и двух цветков, пришитых в технике аппликации на места утрат ткани, являющихся поздними наслоениями; демонтаж грубого укрепления золотных нитей вышивки, сделанного при бытовом ремонте и предшествующей реставрации;

- разворот нижней половины вышивки и дублирование иглой обоих её фрагментов на новое тонированное основание;

- укрепление иглой с тонкой нитью мест сечений ткани, её разрывов и краёв утрат;

- укрепление иглой отрывающихся нитей вышивки: золотных, ворсовых, шёлковых, и пальмового волокна, аналогичными шёлковыми нитями подлинными швами;

- фрагментарное восполнение утрат в вышивке по аналогам и сохранившимся следам (проколам от иглы, невыгоревшим местам на ткани, фрагментам нитей на изнанке) нитями по материалу, цвету и толщине аналогичными подлинным, аналогичными швами (для получения ворсовой нити шелковая нить скручивалась с фрагментами павлиньих перьев);

- монтаж вышивки на специально сделанный для неё подрамник.

В результате проведённого комплексного научного исследования удалось не только продлить жизнь памятнику декоративно-прикладного искусства, отреставрировав эту редкую и интересную вышивку, но и по найденным аналогам атрибутировать её.

Фрагменты вышивки. Китай, Гуандунская школа. Династия Цин, XIX в. (?) Шёлк, шёлковые, золотные, ворсовые нити, пальмовое волокно, ручное ткачество, вышивка. 155 х 67 х 2 см. М-у «Архангельское». После реставрации. 2019 г.

Фрагменты вышивки. Китай, Гуандунская школа. Династия Цин, XIX в. (?) Шёлк, шёлковые, золотные, ворсовые нити, пальмовое волокно, ручное ткачество, вышивка. 155 х 67 х 2 см. М-у «Архангельское». После реставрации. 2019 г.

Меркулова Ирина Юрьевна, художник-реставратор по тканям и бисеру I категории сектора реставрации музея-заповедника «Архангельское».